Beya Durmiente (DJ Beya), dirigida por Victoria Roland. Interpretación y Dj: Carla Crespo. Coach musical y colaboración artística: Bárbara Togander. Dirección de arte y diseño de escenografía: Julieta Potenze. Realización de escenografía: Ariel Vaccaro. Diseño de iluminación: José A. Binetti. Diseño de vestuario: Gerónimo Lagos Agüero. Realización de vestuario: Leonardo Colonna y Jessica Vanina Bellomo. Fotografía: Nora Lezano. Asistente de dirección: Sofía Costantino. Teatro Margarita Xirgu – Espacio Xirgu UNTREF, Chacabuco 875, CABA, Argentina. Función: 08/09/19.

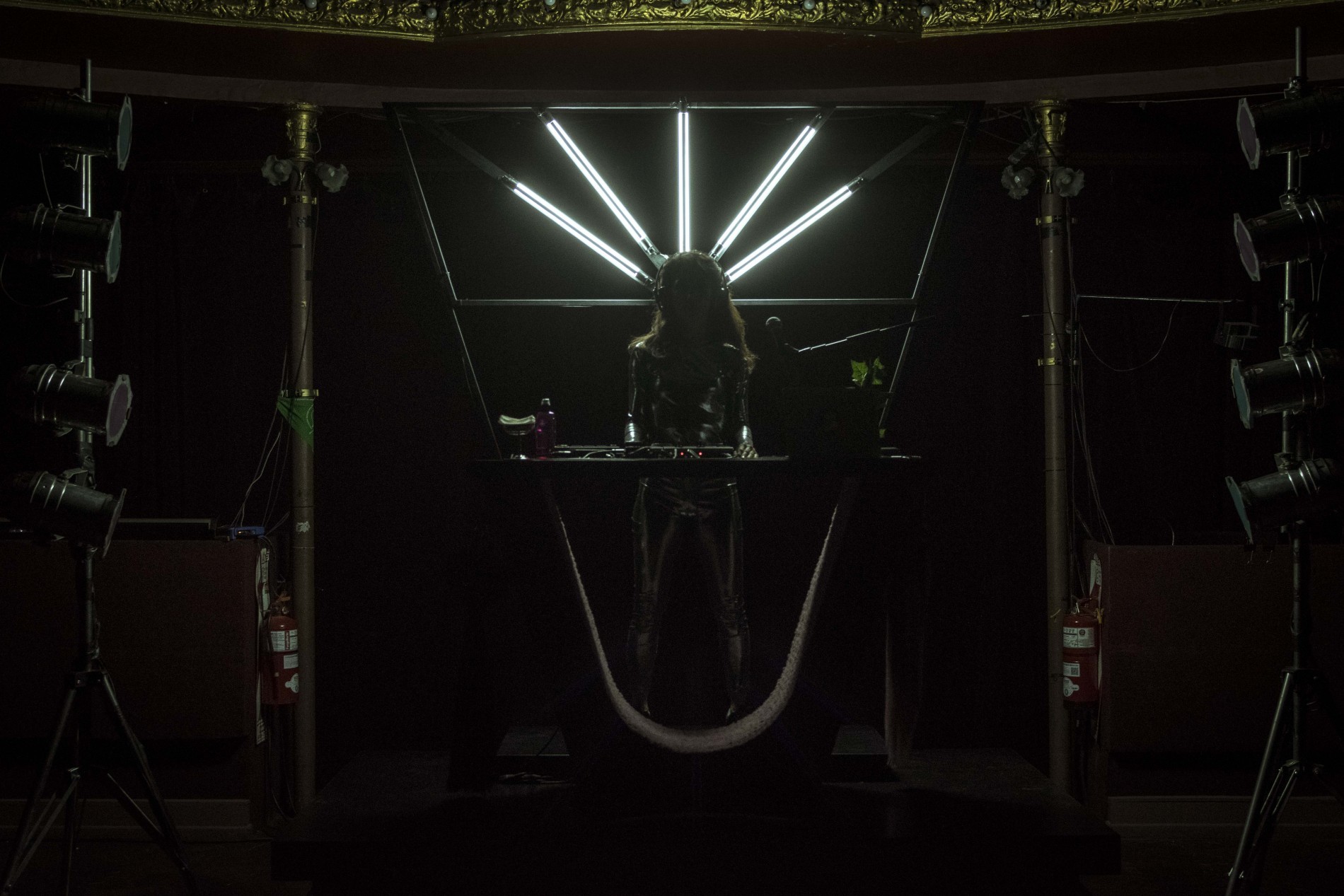

Entrás en el Xirgu. El escenario de siempre, el que debería estar habilitado para la obra que vas a ver, está cubierto por un telón y los asientos están acomodados dándole la espalda. Elegís uno. Una o dos veces mirás para atrás para corroborar que el telón siga cerrado. Sigue. Comprobás entonces que la acción se va a desarrollar en un otro lado, en el revés de esa apariencia, pero, en definitiva, a la vista de todos. En una tarima, en dirección a la entrada del teatro, dos estructuras en forma de V: una mesa de sonido y un armazón que sostiene una aureola de tubos fluorescentes que flotan sobre una pequeña cabecita.

Todavía faltan unos minutos para que empiece la función y tenés un rato para mirar a tu alrededor. La circularidad del teatro acoge -digamos por decir- a la manera de un ring. Algo en la organización del espacio, en el volumen de la música, en los bajos que te vibran adentro, te intranquilizan. En la silla diminuta, desde la que mirás hacia lo alto de esos palcos interminables, te sentís en la arena del Coliseo, esperando a las bestias.

(No había leído la novela de Gabriela cuando fui a ver la obra, pero estaba convencida, por las fotos del programa de mano y por lo que intuía ingenuamente, que iba a ver una cama desvencijada, una pared descascarada, sábanas sucias desparramadas y un cuerpo desnudo y herido, pero no). Ahí está ella, en su body plateado, con su cuerpo fibroso, tocando botones, poniendo música, micrófono en mano. Su voz es fuerte e intensa. This is my church, dice y se repite a modo de plegaria y, aunque no están ahí, no podés parar de imaginarte la cama, las sábanas, su cuerpo desnudo y herido y a todas y cada una de las personas que entran en el cuarto, la violan, le dan una paliza o la llenan de merca y se van. Así, sin más. Es el sonido el que te lleva ahí, el de sus botones y el de su voz. La escuchás atenta, querés que siga hablando, querés seguir escuchando, pero al mismo tiempo, no. No hay cuerpo que pueda, larga desde su boca roja y pensás: “yo solo estoy mirando una obra de teatro”, y se te hunde el pecho.

Le dicen “Beya durmiente”, pero está más despierta que nunca. La ves poner una cumbia mientras cuenta cómo, con el tiempo, fue descubriendo que es mejor fingir, que si se hacía la ruda, le pegaban más y que, entonces, fue sofisticando su ausencia hasta hacerla arte. Y vos, en tu sillita inocente, la mirás, la escuchás con el estómago apretado y la respiración en una pausa eterna, la ves cómo graba su voz, cómo la pone en loop, cómo canta sobre una electrónica de fondo, ves esos tubos irradiando luz blanca y te decís: ¿Cómo hace para que vea todo? ¿cómo hace para que cada palabra que sale de su boca, cada sonido, me toque los nervios, me saque el aliento?

Sus manos friccionan, entra en un letargo de movimientos repetitivos, manos, boca, baba, costado, frotaciones, manos, boca, baba, costado, frotaciones, manos, boca, baba, costado, frotaciones. Un letargo de un contacto ausente y dolorosamente presente, de una locura indescriptible. La tienen encerrada ahí, cogiendo a piacere de jueces, policías o cualquier otro animal que haya juntado unos pesos y que quiera sentirse poderoso a costa de acabar sobre un cuerpo que ya no está -pero que saben que sufre-, durmiendo cuando se lo permiten y, solo si se porta bien, no la muelen a palos. La escuchás putear y pensás que no alcanza, y que la imagen del cactus, con espinas firmes y puntiagudas y con venas estalladas de la sabia del odio pueda ser, quizás, una imagen más acorde.

Una figura de San Jorge, un sargento repugnante y amoroso y un anillo de pronto iluminan una esperanza. Ella empieza a contar del asado de los viernes, de la panzada que se dan los capitos del puticlub de Lanús mientras las pibas, ahí a unos metros, se dejan penetrar por terror, por resignación, por instinto de supervivencia, por dolor. Chorizo, papas, vino, carne, carne de verdad, chorizo, papas, vino, carne, carne de verdad, como si esas palabras hicieran algún sentido. Una verborragia extrema escupe el plan de escape urdido con la paciencia de quien no tiene ya más nada que perder, lo escupe de su boca mientras la mirás como acompañándola, como empujándola del brazo, como queriendo que suceda, aunque no estés del todo segura de cómo vaya a terminar. Y yo solo estoy mirando una obra de teatro.

(Mientras habla, pienso que tengo que seguir tomando nota, que tengo que llenar el cuadernito de palabras para después poder escribir algo, pero no puedo parar de mirarla y escucharla y descubro que hace diez minutos mi mano izquierda está apretando la punta del lápiz contra la hoja en blanco, que la está rasgando sin que una sola línea pueda dibujarse en el papel).

Cuando llega el aplauso, estás en un trance total, tus manos responden porque ya tienen naturalizado el agasajo post performance, pero tus piernas no; están ahí, sobre la silla y no pueden moverse. Te pasaron las bestias por encima y necesitás unos minutos para recuperarte. Y yo solo estoy mirando una obra de teatro. Lo que viaja en ese instante por todo tu cuerpo es que eso es real, que eso que acabás de ver y de escuchar no es un cuento, que pasa y que está pasando en ese mismo momento: mientras estás mirando la obra, mientras aplaudís, mientras yo escribo estas líneas y mientras vos lees estos párrafos; y es eso -inevitablemente- lo que hace estallar tu pensamiento en mil pedazos.