Introducción

Este artículo propone una reflexión acerca de los modos del decir en críticas escritas aparecidas en medios de comunicación a inicios de los años ochenta, sosteniendo como premisa una perspectiva de género que advierte que tales medios han articulado en el pasado -y articulan actualmente también- una mirada desigual cuando su objeto de análisis son obras de coreógrafos o intérpretes varones u obras de coreógrafas o intérpretes mujeres. Estas consideraciones se conectan con un aspecto de la investigación realizada para mi Tesis de Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de las Artes, la cual se ocupa de la reconstrucción de Danza Abierta, un ciclo de danza escénica que se desarrolló en Buenos Aires entre los años 1981 y 1983[1]. En uno de sus capítulos, se analizan específicamente los abordajes realizados por los medios de comunicación de la época y se plantea la necesidad de repensarlos en el contexto del patriarcado.

En Danza Abierta participaron, a pesar del contexto de represión imperante, coreógrafes ya reconocides y jóvenes intérpretes que se convirtieron más tarde en referentes de la escena local. De ese modo, la comunidad de la danza en Argentina, que tiene una larga tradición en encontrar formas colectivas del hacer en diversos momentos de la historia, le hizo frente a la dictadura militar, construyendo colectivamente un espacio de libertad y encuentro para reunir la creatividad dispersa por el miedo y pre anunciando la salida hacia la democracia.

El eje central de la tesis se construyó a partir de entrevistas narrativas a quienes participaron de Danza Abierta en sus tres ediciones. Esos recuerdos se triangularon con los documentos conservados en los archivos personales. Además de los programas de mano, quienes participaron del ciclo conservaron las notas periodísticas que los mencionan. En la primera edición de 1981, la cobertura de los medios de comunicación fue más esporádica y menos exhaustiva. En el ciclo de 1982, por tratarse de un evento “ya probado” y realizado en un teatro de la calle Corrientes, los críticos concurrieron con más asiduidad. Y ya en el ciclo final, en 1983, hubo menos interés y menos cobertura mediática. De modo tal que las críticas que forman parte del corpus de trabajo de la tesis se reunieron sumando y contrastando recuerdos de muchos participantes, y eso permite llegar a la conclusión de que no sólo se trata de las críticas que se conservan: son las que se realizaron. Tomando como base este material, aquí abordaremos un conjunto de 28 críticas de danza, 4 críticas de 1981, 22 de 1982 y 2 de 1983, como fuente de análisis.

Panorama crítico

Algunos medios gráficos generalistas porteños como Clarín y La Prensa, así como los publicados en otros idiomas, como Buenos Aires Herald y Argentinisches Tageblatt, y las revistas especializadas en las que escribían los balletómanos, como la Revista del Consejo Argentino de la Danza y Revista Convicción, enviaron críticxs a las funciones de Danza Abierta y se realizaron textos de todo tipo.

De las 28 críticas que componen el corpus, 21 pertenecen a 5 críticos que solían cubrir danza en los medios gráficos en ese momento. Ellos eran profesionales respetados y, en algunos casos temidos por lxs artistas, pero siempre tenidos en cuenta. A lo largo de la investigación de la tesis doctoral, sus nombres fueron mencionados repetidamente en las entrevistas realizadas a lxs participantes de Danza Abierta.

Para poner en contexto histórico la crítica de danza es necesario comprender que varios de los medios que cubrieron Danza Abierta ya no existen más, como El Buenos Aires Herald o las revistas Convicción y La Danza, y que en aquellos grandes medios que dieron espacio a las críticas sobre ciclo, los equipos estaban compuestos por varones. En la actualidad, el surgimiento de nuevos medios y la composición más igualitaria de las redacciones hacen que las firmas especializadas que se ocupan del circuito de la danza oficial, comercial e independiente, tanto en ballet clásico, danza contemporánea u otras danzas relacionadas con los folklores nacionales y extranjeros, se repartan entre varones y mujeres. Entre 1981 y 1983, no existían ni Página/12 ni la Revista Noticias, dos medios que en la actualidad cuentan con críticas de danza mujeres. Tampoco existían las revistas especializadas como Balletin Dance o Música Clásica BA, que tienen periodistas mujeres entre sus firmas. Y en cuanto a los diarios Clarín y La Nación, faltarían varios años para la incorporación de voces femeninas en el sector. Laura Falcoff, actualmente la única voz sobre danza en el diario Clarín, entró a su redacción en la década de 1990[2]. Otras voces decanas del periodismo en danza fueron Silvia Gsell que, si bien entró a la redacción de La Nación en 1978, los artículos sobre danza que llevan su firma fueron escritos desde 1998 en adelante. Y algo similar sucede con las notas de Susana Freire, de la cual se encuentran críticas solo desde el inicio del siglo XXI. Recapitulando entonces, quienes más analizaron lo que se bailó en Danza Abierta fueron cinco varones.

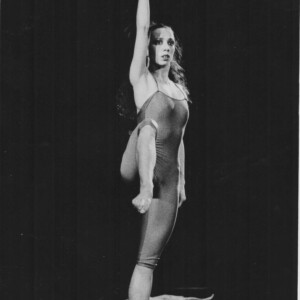

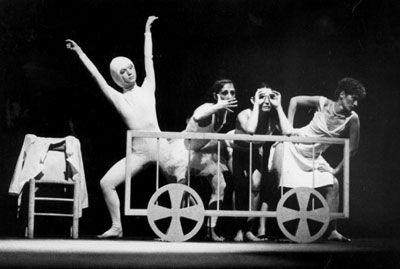

Archivo personal de Vivian Luz

Archivo personal de Vivian Luz

Néstor Tirri escribía en el suplemento de espectáculos del diario Clarín, y en 1983 participó además en Danza Abierta como intérprete. Tirri escribió desde su formación y experiencia en artes escénicas y con menos distancia del objeto “danza contemporánea” que otros colegas de su medio, como Napoleón Cabrera y Roque de Pedro, que también cubrieron muchas funciones del ciclo. Por su parte, Enrique Destaville lo hizo para el diario Convicción y, ocasionalmente, también concurrió a ver funciones Abel López Iturbe, del Buenos Aires Herald. La situación de estos últimos cuatro era similar: estaban formados en composición musical, en musicología, en historia, y su tema habitual era la música clásica, y es desde esa disciplina que llegaron a ocuparse de la danza clásica; y por metonimia, también cubrían danza contemporánea.

En el material recopilado para la investigación se comprueba que el suplemento de espectáculos del diario Clarín realmente tuvo interés en hablar detalladamente de cada función de 1982 a la que concurrieron los periodistas. Entre los tres críticos se organizaron para cubrir 13 de los 14 programas mixtos. El día del que no hay registro en Clarín (no sabemos si no hubo cobertura o no se la conservó), quien sí fue a ver la función y escribió sus opiniones fue Abel López Iturbe, del Buenos Aires Herald.

Y, como ya fue dicho anteriormente, tres de los medios gráficos que tenían columnistas fijos dedicados a la Danza poseían las firmas de cuatro especialistas en música clásica. Sin embargo, desde la comunidad de la danza esto no era visto como un problema. Estaba naturalizado que se ocuparan ellos, porque durante muchos años habían escrito sobre ballet. Enrique Destaville siempre fue reconocido como un balletómano. Por su parte, Roque de Pedro comentó las mismas funciones para Clarín y para la revista La Danza, editada por el Consejo Argentino de la Danza.

Expresiones del patriarcado

Viendo todo el material en conjunto, es necesario analizar el tono admonitorio y paternalista que se lee en aquellas coberturas. Aunque el concepto de patriarcado suene extemporáneo al período analizado, no implica que no existiera entre 1981 y 1983. El patriarcado, entonces y ahora, se expresa en los medios de comunicación con diversas formas de violencia machista a nivel simbólico.

En las críticas analizadas se advierte que la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres estaban naturalizadas en los medios de comunicación. El corpus muestra que la construcción de una masculinidad hegemónica ponía a los críticos de danza en un lugar de poder con la mirada de varón heterosexual, racional, civilizado, maduro y protector, entre otros atributos.

Si bien el género de la crítica en sí implica una modalidad pedagógica, esta operación suele dirigirse hacia el público que lee la crítica. A ese destinatario están dirigidas las explicaciones técnicas, históricas, literarias y musicales que ponen una obra de danza en contexto. Pero en el caso de los periodistas analizados, las palabras seleccionadas en las críticas para evidenciar la desigualdad de saberes están dirigidas a coreógrafas, a intérpretes y a la organización de Danza Abierta como colectivo artístico. Ellos “saben” cómo deberían hacerse las cosas. Esperan modificaciones en la organización del ciclo, esperan mejoras en la calidad de las obras, esperan maduración en coreógrafas e intérpretes. Este procedimiento es lo que se conoce actualmente como mansplaining[3] -cuando un hombre explica algo a una mujer, de un modo condescendiente y sin importarle si ella tiene conocimientos sobre el tema-, y puede observarse en este corpus de trabajo porque se trata de críticas escritas por varones que le hablan a mujeres, ya que Danza Abierta fue un plural danzante gestado mayoritariamente por mujeres, coreografiado mayoritariamente por mujeres, bailado mayoritariamente por mujeres. Y por eso, son mayoritariamente femeninos los nombres mencionados para vapulear, incluso se las acusa de desperdiciar la expresividad de sus bailarines varones[4]: “resultó insólito presenciar nivel tan elemental de coreografía e interpretación”[5] o “escribir sobre su versión de Summertime, es escribir sobre nada”[6], “muy débil concepción de un duo femenino y todavía más débil ejecución”[7].

Muchos de estos comentarios eran arrojados con crudeza contra los trabajos de nuevas coreógrafas que montaban sus primeras obras en Danza Abierta: “ha de pensar mucho antes de regresar al escenario con otra obra suya”[8]. Pero también eran cuestionadas coreógrafas con extensas trayectorias por considerarlas anticuadas. Así, se opinaba que una obra “proponía revivir un lenguaje coreográfico que fue pionero entre 1920 y 1940 y que hoy muestra rigidez en su gran nobleza”[9], sobre otra que “su mensaje por momentos se hace algo elemental“[10] o sobre aquella que “es una historia que se desarrolla apelando a un discutible vocabulario clásico acentuado por un vestuario bastante demodé”[11].[12]

Si bien es cierto que en la crítica cultural suele ser habitual el uso de la ironía y los comentarios punzantes, algunos de estos comentarios tienen un tono muy despectivo sobre obras “que entran sin duda alguna dentro de lo prescindible”[13]. Dice Napoleón Cabrera, “La obra permite descubrir en la autora una cuota apreciable de imaginación y cuando ella la remodele ha de lograr decir nítidamente sus ideas”[14].

Reclamos a la organización

Aunque en una de las notas Napoleón Cabrera cierra con un “El ciclo marcha como debe”[15], y en otro texto comenta que “lo mejor de Danza Abierta es la versatilidad de estéticas”[16], es notoria la cantidad de advertencias, correcciones y críticas a la organización del ciclo que pueden leerse en Tirri, en el propio Cabrera, en de Pedro y en Destaville. Una situación que se repite con frecuencia, por ejemplo, es que señalan con detalle las veces en las que la función programada no se cumple en su totalidad por la ausencia de alguna de las obras. Es algo pequeño, pero que abona la sensación de informalidad y poco profesionalismo del ciclo.

Ya desde 1981, Napoleón Cabrera tenía un criterio curatorial para proponer, y lo detalla en el cierre de una de sus notas para la Revista La Danza[17]. Lo que pide Cabrera es más ballet y tradiciones nacionales y menos folklore de otros países. A este ruego se suma Destaville en 1982 cuando, desde la volanta, se explaya con su “balance de las primeras programaciones de este ciclo que peca por exceso”[18], y señala, en esta y otra nota, con un despectivo uso de las comillas, todo lo que parece que sale sobrando: “murga”, “candombe”, “caminata”, “número vivo”, “paso atrevido”[19]. También le parece que está de más el “estado de duncanización” que hace que “muchos de ellos crean aún que el ABC de la danza no es la técnica académica”[20].

El uso del tiempo también es una preocupación compartida. Además de comentar múltiples veces que algunas obras mejorarían si fueran más sintéticas, observan que la que debería ser más corta es la función en su totalidad. Por eso es que Napoleón Cabrera sugiere: “proponemos suprimir el intervalo o abreviarlo”[21].

Ese filtro tan pedido

Danza Abierta, que forjó su identidad en la apertura a todas las propuestas, recibió algunos comentarios contra su permisividad en el ciclo en 1981: “Variedad de estilos y preocupación por lograr un nivel cualitativo”[22], escribe Roque de Pedro; “Algunas obras no hubieran debido trasponer la valla de la aceptación”[23], dice Cabrera. Al año siguiente, los reclamos sobre un criterio de selección se multiplican: “Los organizadores se negaron a efectuar una selección de las obras para evitar algunas lamentables incursiones en el campo del arte de la danza”[24], rezonga Destaville; “Algunos intentos ponen en tela de juicio el imperante criterio de no selección”[25], sostiene Tirri.

La organización se haría eco de esos reclamos en 1983, encontrando su propio formato, al programar las obras distribuyéndolas en dos franjas diferentes: un horario central para nombres más consagrados y una matiné para coreógrafes nóveles.

Varones que hablan de varones

A diferencia de lo sucedido con las críticas donde se analiza el trabajo de coreógrafas y bailarinas, los coreógrafos y los intérpretes varones reciben elogios y tienden a aparecer entre los aspectos destacados positivamente. Sin metáforas, López Iturbe decía que había que felicitar a un coreógrafo porque “ha creado una obra conmovedora y relevante[26]. Entre esas frases laudatorias se encuentran: “recordado ex integrante de los grupos de Oscar Araiz”[27], “eligió inventar una nueva expresión, la más veraz, a base de dos bailarines”[28], “maneja bien los grupos y dosifica las transiciones”[29]. Cabe señalar que, sumando todas las creaciones de los tres años, sólo hubo 29 coreógrafos varones entre más de cien coreógrafas mujeres.

Mujeres que hablan desde los cuerpos

En ese contexto de un ambiente dominado por varones, algunas mujeres periodistas se ocuparon de lo sucedido en Danza Abierta, y el abordaje fue muy diferente, en más de un sentido.

Inés Malinow del diario La Prensa realizó, en 1983, un anticipo que incluyó entrevistas con la comisión organizadora, lo que le dio una voz personalizada a una nota informativa. En su crítica del mismo año, abre el texto describiendo actitudes y estilos de ropa del público joven presente, para luego desarrollar su opinión solamente señalando siete obras que le parecieron interesantes y valiosas. De lo que no le gustaba, prefirió no hablar.[30]

Fuera de los medios masivos, la Revista La Danza del Consejo Argentino de la Danza contó con un conjunto rotativo de firmas, entre las que puede leerse la de Azucena Sabino, quien cierra su nota de 1982 con esta frase: “es justo resaltar la buena organización que este ciclo de Danza Abierta ‘82 ha puesto de manifiesto, esfuerzo que resulta muy meritorio”[31].

En esta misma publicación también colaboró Laura Peluffo, profesora de danza y coreógrafa en el ciclo de 1981. Su crítica señala desde el copete “eclécticas presentaciones que sin duda dejarán un aporte favorable a la danza nacional”[32].

Inés Carretero, que participó como coreógrafa e intérprete en 1982, escribió en el Boletín Cultural de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires un balance del ciclo de 1981 que actuó como anticipo de 1982. Su análisis valora la apertura de Danza Abierta hacia adentro, permitiendo la inclusión de todas las danzas, estilos, edades, formaciones y temáticas, así como hacia afuera, orientándose a todos los públicos sin planteos elitistas[33]. Si bien podría suponerse que por haber participado del ciclo tendría menos actitud crítica hacia el mismo, puede observarse que a Néstor Tirri su participación como intérprete en la obra Salude, Mamá, Salude de la edición de 1983 no le impidió tomar toda la distancia que quiso.

Ya hacia el final del ciclo, también con una mirada de balance de los principales hechos culturales de 1982, Sibila Camps incluye a Danza Abierta como uno de los movimientos surgidos en 1981 “que habían denunciado en reiteradas ocasiones la marginación e incluso persecución que sufren los creadores e intérpretes argentinos desde hace muchos años”[34].

En estos pocos casos con firmas femeninas, se puede leer un abordaje más optimista, centrado en rescatar aspectos positivos, con voces menos impersonales, sin distancias pedagógicas, sin demandas a la organización.

Resistir sin pedir permiso

Sumando la totalidad de reclamos y quejas lanzadas desde los críticos hacia la organización en Clarín, La Danza y la revista Convicción la lista se vuelve larga. En varios casos, el párrafo donde se exponen estos “errores” cometidos por Danza Abierta es el que cierra la nota. No hay mayor puesta en escena de que eso implica quedarse con la última palabra.

Por eso, resulta necesario jugar aquí el mismo juego y dejar una postdata a esos párrafos finales. Tomando quizás el lugar de una especie de “crítica anacrónica”, me gustaría expresar unas últimas palabras que respondan a aquellos abordajes y valoren el espacio para la recuperación de la alegría que implicó Danza Abierta durante tres años. Frente a las miradas que reclamaban filtros, exclusiones y varas altas, poner tantos intérpretes en escena sin hacer diferencias fue una acción de indisciplina. La danza como arte en general, y Danza Abierta como sujeto colectivo en particular, pusieron en escena el placer de los cuerpos en movimiento, lo cual se oponía claramente a las normas de aislamiento y quietud impuestas por la dictadura. En tiempos en los que los cuerpos eran destrozados y escondidos, Danza Abierta proponía disfrutar del encuentro con otros cuerpos, arriba y abajo del escenario.

**

Notas

*Parte de este análisis fue anticipado en la ponencia “Violencia patriarcal en las críticas de danza”, en el eje temático “Políticas de producción de conocimiento, sistematización y análisis de datos” de las III Jornadas “Haciendo Universidades Feministas” (RUGE-CIN), el 29 de noviembre de 2024, en la Sede Mitre de la Universidad Nacional de las Artes.

[1] Para más información sobre el ciclo Danza Abierta: https://loie.com.ar/loie-11-2/proyectos/danza-abierta-una-estrategia-de-resistencia-a-la-dictadura/

[2] Tal como detalla su biografía en línea, Laura Falcoff comenzó en el periodismo dentro del staff de Página/12, medio fundado en 1987. Fuente: https://www.fundacionkonex.org/b4935-laura-falcoff

[3] Este término surge de la contracción en inglés de Man y To explain. Según la definición del diccionario Oxford “dícese de la actitud de un hombre que explica algo a alguien normalmente a una mujer de un modo condescendiente o paternalista” Solnit, R. (2018). Los hombres me explican cosas. Capitán Swing Libros.

[4] López Iturbe, A. (1 de septiembre de 1982) A mixed bag at “Open Dance”. Buenos Aires Herald (la traducción le pertenece a Fabiana De Amezaga. En el original: wasting xxx rich expressiveness).

[5]Destaville, E. (21 de septiembre de 1982) Danza Abierta insiste, pese a algunos aciertos, en errores del año anterior. Convicción.

[6] López Iturbe, A. (1 de septiembre de 1982) A mixed bag at “Open Dance”. Buenos Aires Herald (la traducción le pertenece a Fabiana De Amezaga. En el original: to write on XXX’s Summertime version, is to write about noting).

[7] Cabrera, N. (18 de agosto de 1982) Calidad y pobreza. Diario Clarín.

[8] Cabrera, N. (18 de agosto de 1982) Calidad y pobreza. Diario Clarín.

[9] Cabrera, N. (22 de agosto de 1982) La danza continúa abierta. Diario Clarín.

[10] Tirri, N. (24 de agosto de 1982) Densidad y humor en Danza abierta. Diario Clarín.

[11] Tirri, N. (24 de agosto de 1982) Densidad y humor en Danza abierta. Diario Clarín.

[12] Como en ese conjunto de críticas analizadas las participantes femeninas se vuelven el blanco de tanta desconsideración, para proceder al análisis del corpus, los nombres de las intérpretes y coreógrafas mencionadas en estas críticas fueron sustraídos para evitar una re-victimización. La anonimización es entonces una decisión consciente y, por lo tanto, una práctica política en términos de producción de conocimiento. No se pueden reproducir estos mecanismos tan desiguales en nuevos espacios.

[13] Destaville, E. (21 de septiembre de 1982) Danza Abierta insiste, pese a algunos aciertos, en errores del año anterior. Convicción.

[14] Cabrera, N. (18 de agosto de 1982) Calidad y pobreza. Diario Clarín.

[15] Cabrera, N. (18 de agosto de 1982) Calidad y pobreza. Diario Clarín.

[16] Cabrera, N. (21 de agosto de 1982) De todo, como en Danza Abierta. Diario Clarín.

[17]Cabrera, N. (1981) Danza Abierta abrió el camino y ahora hay que seguir por él. Revista del Consejo Argentino de la Danza.

[18] Destaville. E. (21 de septiembre de 1982) Danza Abierta insiste, pese a algunos aciertos, en errores del año anterior. Convicción.

[19] Destaville. E. (21 de septiembre de 1982) Danza Abierta insiste, pese a algunos aciertos, en errores del año anterior. Convicción.

[20] Destaville, E (10 de septiembre de 1982) Danza Abierta ’82 sigue programa en el B. Podestá. Convicción.

[21] Cabrera, N. (25 de agosto de 1982) Danza Abierta: hallazgo. Diario Clarín.

[22]de Pedro, R. (25 de noviembre de 1981) Danza abierta la variedad y la calidad. Diario Clarín.

[23] Cabrera, N. (1981) Danza Abierta abrió el camino y ahora hay que seguir por él. Revista del Consejo Argentino de la Danza.

[24] Destaville. E. (21 de septiembre de 1982) Danza Abierta insiste, pese a algunos aciertos, en errores del año anterior. Convicción.

[25] Tirri, N. (19 de agosto de 1982) Danza abierta: una débil continuación. Diario Clarín.

[26] López Iturbe, A. (1 de septiembre de 1982) A mixed bag at “Open Dance”. Buenos Aires Herald (la traducción me pertenece. En el original: “congratulations are in order for … who, has created a moving and relevante work”).

[27] Tirri, N. (20 de agosto de 1982) Danza abierta y sus vaivenes. Diario Clarín.

[28] Cabrera, N. (28 de agosto de 1982) Frente al temor, el coraje de la danza. Diario Clarín.

[29] Cabrera, N. (25 de agosto de 1982) Danza Abierta: hallazgo. Diario Clarín.

[30] Malinow, I. (3 de noviembre de 1983). Danza Abierta 1983. Diario La Prensa.

[31] Sabino, A. (3er trimestre 1982) Danza Abierta. 2° jueves. Revista La Danza, del Consejo Argentino de la Danza.

[32] Peluffo, L. (3er trimestre 1982) Danza Abierta. 1° miércoles. Revista La Danza, del Consejo Argentino de la Danza.

[33] Carretero, I. (agosto de 1982) Danza Abierta 1982. Boletín Cultural de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires.

[34] Camps, S. (20 de septiembre de 1982) Soberanía y difusión musical. Diario Clarín.

*