para Rosa, Marilia, Milena, Andrea, Bia, Silvina, Elisa, Carol, Gio.

Essa carta é um arremesso. Um arremesso começa sempre antes e só finda depois, como se cada arremesso comportasse dois sentidos. Um que segue e não sabemos nunca se volta e outro que já segue voltando. De um lado, essa volta, está endereçada a todas as pessoas com quem fui trocando nessa jornada em torno do vídeo-dança, de outro, a parte que segue como uma esperança de encontro com pessoas para quem essa conversa possa fazer sentido e com as quais nunca me encontrei.

Dos primeiros encontros com a ótica geométrica

Entrevocê e eu sempre existiu uma câmera. Ela armava o jogo, me dava uma posição diante da tua dança, era o instrumento de captação do movimento do teu corpo e de tudo que víamos como dança. Mas havia algo mais que ela operava no jogo que armava.Havia uma distância, uma forma de olhar, uma presença cujo excesso marcava toda a relação. Havia principalmente uma forma de restituir como imagem o que captamos do mundo como movimento.

A câmera e seus modos de inscrição carregavam, além da perspectiva linear e seu ocularcentrismo, toda uma história da fabricação do olhar por dispositivos ópticos. O olhar imovel da perspectiva tem uma história antiga e o movimento era talvez um dos aspectos mais difíceis para uma ótica estritamente geométrica, pois o espaço projetado, segundo essa ótica,está organizado para um observador que, mesmo em movimento, vê como se estivesse imóvel. Esse modelo geométrico retira da representação do mundo o tempo enquanto fluxo e duração concreta e o movimento como experiência constitutiva de nosso ser em relação, priorizando um espaço projetado cujas relações perceptivas estão endereçadas a uma homogeneidade espacial do mundo, uma equivalência dos planos e das coisas, uma espécie de horizonte que acolhe, organiza e distribui as relações num espaço homogêneo.

Nós já sabíamos a necessidade de considerar a percepção como um processo ativo dentro de um contexto vivo, mas a imobilidade virtual do observador, que a perspectiva impõe, eliminava da configuração da imagem o ser concreto, que tem a experiência, não só do mundo visual, mas cinestésico, sujeito à gravidade, às marcas do território e da cultura. E fora tudo isso, relativo às formas de representação, as câmeras concretas que usávamos tinham outros aspectos normalmente pouco tematizados. Elas tinham peso, ergonomia, affordances que convidavam a certos usos, certas formas de manipulá-las, um modo de segurar, de olhar através, uma certa altura, um certo engajamento corporal de quem as usa.

Nem sempre essa câmera esteve sujeita a um corpo que a sustenta. Em certos momentos do cinema, ela buscou esse descolamento entre o olho da câmera e um ponto de vista demasiado humano. De uma certa forma, a utopia do cineasta russo DzigaVertov apontava para este olhar sem corpo, desencarnado. Um olho mecânico. Olhar variável cuja potência de ubiquidade e mobilidade está na razão inversa de seu acoplamento a uma identificação fenomenológica da câmera com o corpo.

No entanto, para o espectador, sentado na sala, o regime escópico do cinema aponta sempre para uma identificação entre o ponto de vista do plano com uma certa forma de olhar. Alguns realizadores, por necessidade de liberar o olhar da câmera de uma justificativa subjetiva diegética, ou por puro maneirismo, procuram constituir pontos de vista cada vez mais inusitados. Mas na sala de cinema, esse perspectivismo radical será submetido à experiência corporal de um espectador sentado em sua poltrona.

A dança em comum

Em toda a dança que fizemos juntos, e nisso sempre concordamos, havia uma busca de uma dança comum, atravessada por nossa presença – um diante do outro. Você parecia dançar diante de mim, mas era para a câmera, para o espaço que ela organiza e desorganiza que você dançava. Parecia ser assim, mas logo entendemos que ali estava meu corpo e ele queria entrar naquela dança. Na dança que buscamos, havia uma triangulação, um ménage à trois. Nossa dança era a três. Sem isso, algo se detinha, meu olhar recuava para trás do visor. A câmera recuava e a dança se projetava num espaço de voyerismo. O corpo da dança agora era o teu, o movimento era o do corpo que dançava e não mais a resultante desse jogo, dessa dança comum. Chegamos então nesse momento da nossa busca, da necessidade de pensar a partir de uma imagem que dança ou uma dança-imagem. Fazer vídeo-dança não era mais produzir imagens de um corpo que dança, mas produzir uma imagem que nos convocasse a dançar. Uma imagem cuja dimensão cinestésica era distribuída em todos os elementos da composição.

A pergunta era: o que dança em mim, quando o que eu vejo dança? Um corpo que dança não é uma imagem, no entanto, minha apreensão do corpo se dá por um efeito-imagem na minha percepção. Quando olho alguém que dança, uma imagem do que dança se forma em mim, em minha corporeidade, em meus esquemas corporais. Meus esquemas mentais do que seja dança são acionados e transformados. Não é aquele corpo que dança, e que eu percebo, que dança em mim. O que dança em mim é o efeito daquilo que dança em minha frente e através do qual eu me relaciono com aquilo que percebo como dança. E ainda, cabe pensar por onde vai a diferença entre este efeito-dança provocado pela dança realizada e percebida num espaço físico co-extensivo ao meu, e uma dança percebida através do espaço fílmico.

Tudo dança

Não havíamos assistido ao Birds, do David Hinton, mas um urubu cortando o céu acima já nos aparecia sob a forma da delicadeza. Nos fazia pensar onde vemos dança e como damos a ver a dança que vemos. O que parecia interessar não podia mais ser reduzido a um corpo em movimentos de dança convencionalmente reconhecível, mas algo como uma sensação de danceidade. Agora, a dança era toda movimento, imobilidades, pousos, pausas, imagem e som. Mas para isso, primeiro tentamos entender em que espaço essa dança acontecia. A dança que você dançava ultrapassava, em muitas dimensões, a dança como eu filmava. Ela não somente escapava ao meu horizonte, mas parecia, ela mesma, não ser circunscrita a um horizonte. Sua dança então parecia escapar do círculo de visão que eu, com a câmera, modulava como perspectiva, não porque ela constituiria o centro de um outro horizonte, mas porque ela não estava direcionada para mim a partir de um horizonte que lhe seria próprio.

Quando você dançava, os pontos de vista possíveis para a sua dança se espalhavam por todo o espaço, mas da minha parte só um desses pontos teria sua existência materializada na imagem. Cada tomada de câmera inscreve na imagem as cicatrizes dessas escolhas. Um primeiro aspecto diferenciador era o espaço. O espaço onde estávamos na hora de filmar nunca era o espaço filmado, havia sempre outras relações que se abriam com a câmera. O espaço como aparecia na imagem era sempre modulado por lentes que definem arranjos ótico-geométricos, uma lógica de distâncias, estar perto, estar longe, toda uma relação entre os planos que estruturam a imagem, onde o que se move é apreendido de diferentes formas. Os enquadramentos definem que parte do corpo será vista, mas o quadro também define um fora do quadro, um extra-campo, onde você podia dançar sem ser vista (sempre achamos isso interessante).

Lembra das nossas conversas sobre o uso das lentes? De como fomos percebendo o quanto o uso da teleobjetiva, por exemplo, fechava o espaço sobre teu corpo, fragmentava e trazia seu movimento deslocado para um primeiro plano? Eu sentia o quanto era difícil estabilizar as imagens com a câmera na mão. Tudo tremia numa vertigem de movimentos superpostos, o que muitas vezes me levava a optar pelo tripé, esse outro dispositivo que neutraliza as instabilidades do meu manuseio, produzindo uma imagem estável e firme. Nessa hora, percebemos como essa estabilidade anula uma certa sensação de dança que a minha instabilidade com a câmera na mão trazia ao plano. Aqui, a sensação não dizia mais do movimento diante da câmera, mas do movimento da própria câmera, daí a necessidade de considerar a qualidade desses movimentos.

O movimento, suas qualidades

Não dava mais para falar só de zoom, travelling, panorâmica, steady, câmera na mão. Era preciso olhar para isso e entender as qualidades de movimento que a dança própria da câmera em seu agenciamento com meu corpo produzia como imagem-dança. Ficou claro o aporte que o sistema Laban de análise de movimento podia nos trazer para pensar as qualidades envolvidas no trabalho com a câmera. A dança parecia ter muito mais a aportar a um pensamento das qualidades do movimento do que o cinema, cujo vocabulário restringia toda essa complexidade a uma descrição de formas de deslocamento. Não são muitos os verbos normalmente utilizados para acompanhar os movimentos de câmera. Afastar, subir, descer, perseguir, acompanhar, tornear (dar a volta) são alguns desses verbos que tentam dar conta das variações e sutilezas implicadas nesses movimentos. No caso do cinema, os movimentos de câmera sempre excedem os termos que os nomeiam. Nossa incapacidade verbal não limita as possibilidades de movimento, mas talvez impeça uma melhor compreensão de seus usos. Conseguir dizer um pouco mais do movimento talvez seja um dos ensinamentos que a dança pode trazer ao vídeo. Esse dizer aqui não é uma mera operação linguística de tradução verbal de uma ação executada. O que queremos é pensar um dizer o movimento como possibilidade de fazê-lo existir de uma outra forma. Pensar junto com a dança e utilizando elementos da análise de movimento para trabalhar de forma mais consistente e consciente a qualidade de movimento em relação ao trabalho de câmera. A câmera se movimenta e junto com ela um corpo que agencia esse movimento.

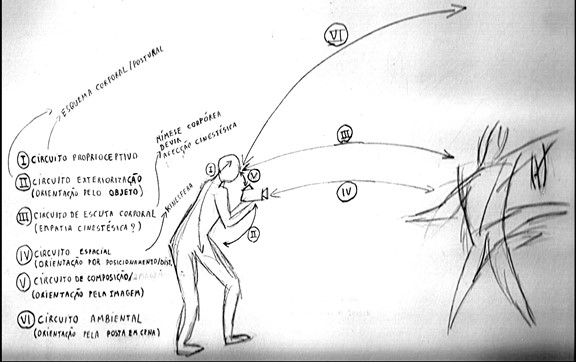

Foi preciso incorporar alguns conceitos que poderiam ampliar nossa pesquisa: propriocepção, empatia cinestésica, neurônios espelhos, affordances, ecologia perceptiva, cismogênese, atratores estranhos, autopoiesis, transdução, teoria do jogo, duplo vínculo, sismografia, suplemento, linha. Você lembra quando lemos o convite que Paul Klee fez a uma linha para passear? Desde então sempre ficamos atentos às linhas e aos passeios. Elaboramos um projeto-procedimento de deriva, de fazer e acompanhar linhas pelas pequenas cidades, pelas beiras de estrada. Micro Move Movies. Sismografias, um método gráfico, capaz de dar conta de uma geometria de forças, não de formas. Deixar o efeito da diferença que se mede nos invadir e fazer tremer o próprio corpo-sismógrafo, deixar marcas dessa perturbação no que se produz como linha, vestígio, rastro. A manifestação desse afeto como energia que imprime na imagem as marcas do encontro. Uma lógica do improviso pela imagem e que não deixa de se relacionar com a sua precariedade e que aciona desejo de experimentar no próprio corpo. Nesse momento a ideia de um corpo-câmera junto com a de dança-imagem nos pareciam o melhor caminho. Mas para isso tínhamos que tentar deixar mais claro esses dois aspectos. Era preciso mapear os circuitos envolvidos nessa relação triangular entre um corpo de um lado da câmera, a própria câmera e um corpo do outro lado da câmera.

Correspondências e cinestesia

O que buscávamos era a necessidade de pensar uma situação muito específica: a do corpo que filma um corpo que dança. Filmando exercícios, ensaios, espetáculos, vídeos-dança e em várias outras situações como, por exemplo, no documentário, algumas questões sempre emergiram. Como entrar no espaço do outro, como usar o movimento do outro como um impulso para o meu movimento, como prolongar um movimento no espaço, como dar continuidade a um movimento, como interrompê-lo, como confrontá-lo, como torneá-lo, como se esquivar e, ainda, como esvaziar a cena, como trabalhar o movimento a partir de sua ausência, como filmar um corpo que para, quando parar diante do movimento, quando se movimentar diante da pausa? Como deixar a relação do outro com o espaço vazar para o meu corpo e para a imagem que produzo? Quais as equivalências e desdobramentos da ideia de qualidade de movimento, quando aplicada ao corpo-câmera de quem filma em relação ao corpo do bailarino?

Não se tratava de dar conta da vídeo-dança como um todo, mas de circunscrever um campo bem específico, aquele dos vídeos realizados a partir do encontro de um corpo que se move quando dança, com um corpo que se move quando filma. Qual o jogo pode ser vislumbrado entre estes dois corpos que se movimentam num espaço partilhado, mas cujo desdobramento como imagem será fruto de um processo de diferenciação radical?

A imagem que faz dançar

Normalmente não se vê diretamente o movimento de quem filma. O corpo-câmera não está presente em sua visualidade própria na imagem. O que se vê é o resultado na imagem dos efeitos desse corpo-câmera na tomada. Digamos que as imagens são os vestígios desse corpo-câmera em sua passagem pelo mundo. É a tomada, enquanto momento singular de surgimento da imagem pelo encontro da câmera com o mundo ou mais precisamente, em nosso caso, os corpos, que deve ser pensada se queremos avançar nesse aspecto da relação. Vamos começar novamente. A presença do corpo-câmera que filma não nos é acessível diretamente, quando vemos uma dança filmada. Quando falamos da qualidade de um movimento de câmera, não estamos falando a mesma coisa do que quando nos referimos à qualidade de movimento de um bailarino. Um movimento de câmera só nos é acessível pelo seu efeito imagem e não por seu desdobramento próprio no espaço. O que vejo do movimento do corpo que filma não é o corpo em movimento, mas o seu desdobramento na imagem filmada.

Não se trata de um jogo de palavras, essa é uma diferença aparentemente sutil mas que abre toda uma zona de interlocução entre a dança e o filme. Tentemos deixar mais claro: tudo que víamos num vídeo-dança como dança, era resultado de opções de posicionamento e deslocamento de um corpo- câmera que não estava visível no quadro, mas que operava toda a visualidade desse quadro. Quando vejo um vídeo dança, vejo o agenciamento de dois movimentos, o dos bailarinos que executam a coreografia e o da câmera-corpo que, mesmo imóvel, modula toda a minha percepção do movimento. Se a câmera está parada ou se movimenta é sempre um efeito-imagem que está sendo gerado através dessas opções. O que vejo da câmera-corpo que filma não é o movimento desse corpo-câmera, mas seu efeito-imagem sobre a cena. O que se produz como efeito cena é o resultado desse encontro. Foi aqui que começamos uma pesquisa mais fina em torno do intensivo que modula esse encontro. O intensivo não é só uma questão de escala, não é um tempo compactado, hiper-realizado. O intensivo impõe outras estratégias perceptivas, outros regimes de visibilidade e enunciação, outras formas de escoamento de energia. Instalar-se no intensivo implica em corporeidades outras, em regimes de atenção sutil, em estados alterados de percepção e, no entanto, por mais intenso que seja o movimento, existe uma linha de delicadeza que o atravessa. Uma possibilidade como condição de ser afetado, uma disponibilidade às pequenas afecções, uma desistência, um abandono, uma resistência ao fluxo total que nos impõe um tempo esvaziado de sentido. Habitar esse tempo dá em habitar-se, habitando o tempo de uma relação. O intensivo como o instante habitado no vazio pleno de sua duração, de sua espessura, de sua viscosidade.

Fotos da oficina corpo-câmera em Tabuleiro, CE, no projeto Pontão Terceira Margem da Bienal de Danca do Ceará

Métodos de experimentação

Num certo momento, isso virou uma espécie de programa de trabalho, um laboratório que se desdobrou em diversas oficinas, em diferentes lugares, com participantes de diferentes perfis. A partir desses desdobramentos da pesquisa, começamos a trabalhar mais detidamente em torno de duas linhas principais.

A primeira seria tentar aguçar a forma como nos referimos aos movimentos de câmera, trazendo para a cena as pesquisas com os fatores de movimento e alguns aspectos do sistema Laban. A proposta era buscar elementos nesse sistema de análise de movimento que nos permitissem estender a ideia de qualidade de movimento ao trabalho de câmera na cena e ao mesmo tempo poder parametrizar algumas linhas de ação da câmera-corpo em relação com a cena. Primeiro pensamos alguns exercícios de coreografia da câmera a partir dos fatores de movimento: fluxo (livre, contido), peso (leve, pesado), espaço (direto, indireto), tempo (sustentado, repentino). Depois, algumas variações entre o corpo que dança, a câmera e o corpo que filma a partir dos verbos de ação. Mas precisávamos mais do que o sistema Laban nos oferecia, queríamos outras conexões e a escuta era uma lacuna a ser preenchida com outras experimentações. Começamos então a explorar o jogo do corpo que dança com o corpo que filma a partir de alguns elementos do viewpoints, do contato-improvisação, jogos teatrais e de alguns outros exercícios que fomos selecionando nessa trajetória. Alguns que você trouxe do teatro do movimento, principalmente a série de jogos de orientação do movimento pelos objetos.

Mais recentemente, começamos a trabalhar com a yoga, precisamente com o método iyengar yoga, e com ele a possibilidade de ter mais clareza e precisão sobre a importância dos apoios, do enraizamento, da relação gravitacional e da respiração. Com uma anatomia toda própria e ações muito finas sobre essa anatomia, o método parece nos abrir a toda uma nova compreensão do pré-movimento e de suas possibilidades para o trabalho com o corpo-câmera. Também o uso de objetos (props) como portadores de agência vai criando outras matizes e amplia ainda mais o trabalho nessa direção.

Retomo aqui algumas proposições, das longas conversas e jornadas de experimentação que tivemos, tentando sistematizar um pouco a pesquisa. Quando o corpo se deixa afetar pelas forças atuantes no plano comum, criado entre bailarino, corpo-câmera e o espaço-tempo no qual estão imersos, não implica que essas afecções sejam uma cópia das dinâmicas de movimento do bailarino. Para que essa relação se estabeleça de outras formas, apostamos numa série de exercícios para a ativação da escuta corporal. Uma escuta do espaço, de si, do outro e do objeto-câmera que modula essa relação.

O trabalho começa pela ativação da escuta do espaço, do meu corpo e do corpo do outro. A escolha não é aleatória, mas pautada na noção de que o próprio corpo é, em geral, a referência primeira que orienta nossa relação com o mundo. As apostas são em jogos que têm como parâmetro de ativação a demanda por estar/mover-se a partir dessa influência externa – quer espaço, quer o outro – , demandando dos jogadores permanente trânsito entre dentro e fora, entre sua ação-relação particular pautada numa exterioridade. Um exemplo de proposta é um exercício que tem como tarefa deslocar-se no espaço “equilibrando-o”, numa distribuição espacial com eqüidistância entre os corpos. O espaço não como um conjunto de pontos a serem preenchidos, um espaço-relacional produzido nessa relação. Depois vamos introduzindo uma percepção da posição no espaço em relação com um ponto de vista, uma escolha de enquadramento. Nesse momento, os participantes são convidados a manter sempre uma pessoa em quadro enquanto se movem, depois duas, depois três, o grupo então começa a pulsar de uma forma totalmente interconectada. Daí propomos um outro momento onde, todos juntos, devem ir percebendo a desaceleração até parar, depois retomar o movimento também ao mesmo tempo. O mais difícil aqui é não ser guiado por alguém que impaciente assume uma liderança em relação a retomada do movimento ou a pausa.

Um outro exercício, na mesma direção, são as raias do viewpoints, onde os participantes, dispostos em raias paralelas, olhando sempre para frente, devem se movimentar apenas movidos por algo que os mobilize numa percepção periférica dos outros. As respostas podem ser livres ou parametrizadas em algumas ações possíveis como agachar, correr, andar, pular, saltar. Não se trata de repetir o que o outro faz, mas de captar algo do seu fazer que vai se desdobrar num impulso para a minha ação. Afinar a percepção das qualidades do movimento e de suas reversibilidades e transduções a partir do movimento do outro passa a ser o jogo. Em um segundo momento, alguns objetos – bastões e sacos plásticos – delineiam uma sequência de exercícios que tem como parâmetro primeiro e fundamental deixar-se conduzir pelo objeto. A relação homem e objeto, em geral, é considerada sob uma ótica de dominação e “funcionalização”, sub-valorizando o potencial de rearticulação corporal que o objeto possa ter. O primeiro grande desafio é instaurar um canal de relação, no qual possamos entrar em diálogo com o objeto. Diálogos de peso, de equilíbrio, de textura, de espaço. Estar à disposição do objeto, escutar-lhes os sussurros, receber, responder, no lugar de propor ou desejar dirigir-lhe.

A tarefa aparentemente simples de deixar-se conduzir em diálogo pelo objeto exige do corpo/sujeito o exercício de exteriorização e de relação – de relação por exteriorização. O objeto demanda do sujeito que ele realize um movimento de disponibilidade, de abertura para o fora, de conexão externa, a partir de um deslocamento de eixo do Eu. Os bastões, nesse contexto, convidam o sujeito a abandonar uma relação com o mundo centrada no eixo Eu, para instaurar uma estado de escuta, de percepção pautada em eixos externos, deslocando seu referencial egocêntrico. O corpo pode mover-se partindo do objeto, passando pela parte do corpo que o conduz e vai modulando-se em função desse jogo. O movimento passa a ser resultante do diálogo entre corpo e objeto. O corpo então se ajusta, se questiona, se desafia, em busca das demandas do objeto.

Num outro momento, fomos substituindo os objetos por câmeras sem visor disponível. Esse momento foi fundamental para o desdobramento da proposta: a entrada do objeto-câmera solicitando ao participante que não abandone a qualidade de movimento e disponibilidade instaurada; a ausência do visor sustenta a criação de imagens ancoradas no corpo. Depois de instaurada a presença da câmera, havia o momento de trazer a imagem e de retrabalhar tudo que conquistamos pensando agora com a imagem-dança que a câmera ativa e restitui. O curioso era a sensação de retrocesso nos primeiros momentos. Quando os participantes começavam a olhar a imagem no visor da câmera, tudo o que conquistamos parecia recuar. Os corpos se desengajavam, a escuta desaparecia, a visão periférica se recentrava. Era então preciso uma outra série de exercícios e de conversas para problematizar esse recuo. Posta a imagem, outros treinos se faziam necessários.

Vou parar esta carta aqui. Não por falta do desejo de prosseguir nesse passeio por essas lembranças, mas aguardo suas impressões e quem sabe aí, possamos retomar um pouco de tudo isso que experimentamos e esticar um pouco mais a conversa.