Introducción

La videodanza argentina atraviesa ya más de treinta años de producción desde el ya mítico film Temblor (1993), ópera prima de Silvina Szperling, que marcara el inicio de su historia. En ese recorrido se delinean tanto continuidades como transformaciones que permiten reconocer modos de creación, circulación y archivo vinculados a cada década.

El presente artículo se basa en mi investigación de tesis para la Licenciatura en Composición Coreográfica con mención en Danza (UNA), titulada Aportes para una historia de la videodanza argentina. Observación de regularidades y cambios a lo largo de tres décadas desde el análisis de obra y defendida en 2024*, en la que se analizaron cerca de 80 producciones realizadas entre los años noventa y principios de la pandemia. El objetivo central en ese entonces fue el de identificar y describir procesos de significación a partir de un análisis empírico, observando cómo las obras han configurado modos específicos de circulación y consolidación en el ámbito social a través de los cambios y permanencias de sus propiedades discursivas. Aquí, presentaré un breve resumen del análisis y las conclusiones de ese trabajo.

Ejes y períodos del recorrido

El recorrido propone una sistematización de videodanzas agrupadas por períodos de aproximadamente diez años cada uno, independientemente de sus creadores; es decir, no se organiza en torno a trayectorias autorales ni bajo una idea de progreso lineal, sino en función de sus cualidades productivas. El análisis se estructuró en tres ejes: 1. La configuración textual: donde se revisan elementos como la locación, los aspectos coreográficos, la relación entre la cámara y el cuerpo, la edición, la narratividad y el uso del sonido y la música; 2. Los contenidos temáticos; y 3. Los efectos de sentido propuestos en cada producción. Teniendo en cuenta las características observadas, se propuso dividir el corpus en tres períodos que permiten observar las variaciones y regularidades de la videodanza argentina: etapa 1: 1990 – 2000; etapa 2: 2000 – 2010; etapa 3: 2010 – pandemia. A continuación, compartimos algunos elementos centrales de cada una de ellas.

Primera etapa: experimentación con el soporte y el entorno

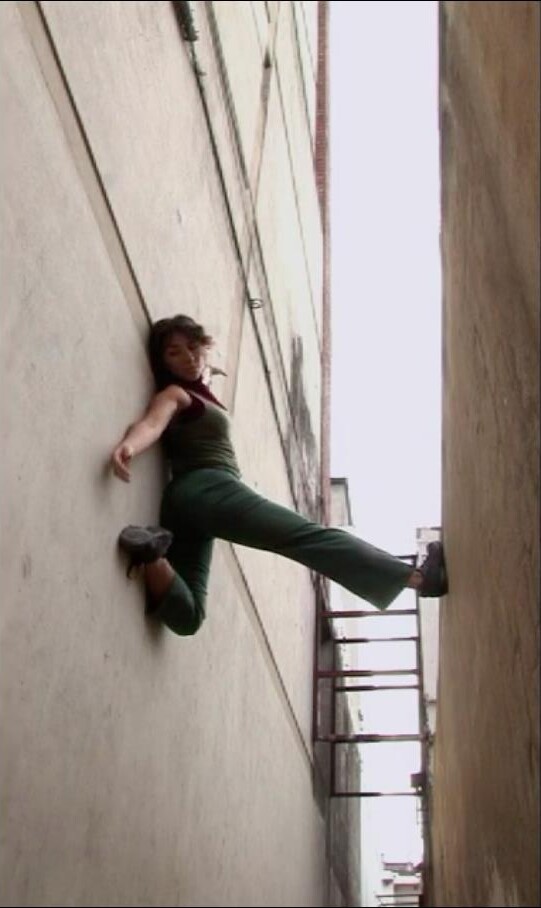

Comienza, como dijimos, con Temblor (1993) de Silvina Szperling, considerada por varios autores como la primera obra de videodanza argentina. Durante este período, las producciones muestran una marcada influencia del videoarte y una exploración experimental del entorno, caracterizada por planos abiertos, tomas prolongadas y una economía en el movimiento de cámara que favorece una experiencia contemplativa. Obras como Asalto al patio (1994) de Margarita Bali y Crazy (1995) de Daniel Böhm ejemplifican búsquedas visuales intensas, incluyendo el uso de filtros, superposición de capas, texturas y un diálogo constante entre el cuerpo y el espacio. Se comienza a experimentar con las posibilidades de la cámara en relación con el cuerpo en movimiento explorando, por ejemplo, diversos encuadres dentro de espacios reducidos, o desafiando los límites de la gravedad variando los puntos de vista y generando nuevas perspectivas del movimiento.

A nivel coreográfico, algunas obras utilizan composiciones creadas previamente, mientras que otras trabajan con la improvisación in situ. En la mayoría de las piezas, el lenguaje kinético predominante es el de la danza contemporánea con composiciones grupales y algunos solos.

Se puede observar el uso de locaciones que hasta el día de hoy continúan vigentes, como los exteriores de la ciudad o los escenarios naturales. También se evidencia el uso interiores, principalmente espacios de la casa; fábricas y edificios en construcción seguirán siendo los escenarios preferidos de las producciones de videodanza, incluso hasta la actualidad. Algunas obras suceden en un no-lugar, con manipulación y anulación de la espacialidad, como en Tabla esmeralda (1995) de Jorge Castro, obra pionera en esta elección, en la cual el artista creó un mundo caleidoscópico de imágenes, texturas y colores con el que, a través de un gran trabajo de edición, la bailarina se funde.

La liberación del cuerpo de los espacios escénicos tradicionales que posibilita la videodanza, junto con la capacidad de alterar temporalmente el gesto coreográfico, abre la exploración de nuevas temáticas que vinculan al cuerpo con distintos espacios, tiempos y con el propio dispositivo.

En cuanto a la música utilizada en las obras pioneras de nuestro país, suele ser de índole instrumental y rítmica, con preferencia por los sonidos de percusión, cuerdas o piano. En la mayoría de las obras el sonido es extradiegético, con música absoluta, sin recurrir a sonido diegético o grabado en la pantalla, salvo algunas excepciones, como Crazy, donde el sonido in tiene un rol central, priorizándose las respiraciones y expresiones de las intérpretes por sobre la música.

Segunda etapa: cuerpos en transformación, tecnología y nuevas miradas

Se consolida el formato de la videodanza y se profundiza en la relación entre el cuerpo y el dispositivo. Aparecen además nuevas tecnologías, como la cámara web, y programas de edición más complejos que amplían las posibilidades expresivas. Se exploran los recursos de cámara y montaje para modificar el tiempo, el espacio y el cuerpo en movimiento, incorporando transiciones, desplazamientos y alternancia de planos cortos y dinámicos. Por ejemplo, PH Propiedad Horizontal (2008) de María Fernanda Vallejos y Carla Schillagi crea nuevos espacios al modificar constantemente el punto de vista de la cámara, mientras que Una toma (2006) de Rodrigo Pardo utiliza el travelling y el reverse para generar una sensación de desorientación temporal. Las nuevas formas de experimentación cámara-cuerpo, vinculadas al concepto de “re-corporalización” de Rosenberg —donde el cuerpo se desmaterializa y es re-construido al ser atravesado por la cámara— se evidencian en los diálogos innovadores con el dispositivo.

En esta etapa también se incorporan herramientas kinéticas diversas, como movimientos cotidianos y acciones físicas, elementos teatrales —como en Humor vítreo (2006) de Margarita Bali— y estilos de danza más populares, como el folklore y el tango, presentes en las obras de Claudia Sánchez como Orillando (2006). Disminuyen las piezas con un diseño coreográfico previamente establecido y aumentan aquellas que recurren a la improvisación y la exploración del espacio, los objetos y/u otros cuerpos como herramientas de creación.

Un rasgo distintivo de esta década es el uso más frecuente de múltiples espacios dentro de un mismo video, alternando escenarios y tiempos narrativos. Un ejemplo de esto es Chámame (2008), de Susana y Silvina Szperling, que combina exteriores sobre un río con otras locaciones, generando un recorrido que salta en espacio y tiempo dentro de la narración.

Siguiendo la línea de Tabla Esmeralda de la etapa anterior y su uso del no- lugar, durante este período se destaca el trabajo de Margarita Bali, Medusas (2009), en el que la directora compone un espacio virtual: construye un mundo subacuático donde las medusas con piernas de bailarinas son posibles.

Una diferencia importante con respecto a la etapa anterior es que al joven bailarín se le suman otros tipos de cuerpos, de edades variadas y de distintas características físicas y sociales, algunos, incluso, no formados académicamente en danza, como se puede observar en Los ataques de Afrodita (2002) de Daniela Lieban, con niñas y niños como protagonistas, o en Szis (2005) de Silvina Szperling, donde tres intérpretes de generaciones bien diferentes se relacionan a través de la danza y de historias familiares.

Las pasiones humanas constituyen otro gran interés para los videastas de esta etapa, especialmente en lo que respecta a las relaciones familiares. Este interés se extiende también a los vínculos de pareja, explorados en piezas como interior.baño.noche (2004) de Daniel Böhm y Sobremesa (2006) de Margarita Bali. Las retrospectivas de vida y el paso del tiempo aparecen como tópicos recurrentes, y las temáticas políticas y sociales comienzan a adquirir mayor relevancia.

En cuanto a la música, además de los géneros instrumentales y populares predilectos, como el jazz, el tango o el folklore, comienza a crecer el uso del sonido electrónico. Aparecen asimismo más piezas que incorporan la voz.

Tercera etapa: fusión estética y multiplicidad de voces

Se caracteriza por un pluralismo estético que muestra una expansión del lenguaje, con mayor mixtura de estilos y un uso destacado de la videodanza como herramienta política y social.

El material kinético utilizado es también el resultado de fusiones de estilos y lenguajes. Se combina la danza contemporánea con danzas urbanas y folklóricas, se utilizan las acciones físicas y teatrales y se integran otros lenguajes artísticos. De hecho, la danza en sí misma va relegando su jerarquía, hay obras que cuentan con “poca danza” o “poco movimiento”, piezas donde la narrativa, la cámara que experimenta con el espacio o el tiempo, o los otros lenguajes artísticos involucrados poseen la misma importancia que el movimiento. Por ejemplo, en Promenade (2015) con coreografía de Florencia Olivierilas, las intérpretes que habitan el espacio arquitectónico se quedan en quietud en distintas posiciones —en bollito, sentadas o paradas—, y se trasladan por el espacio caminando, deslizándose por las paredes o arrastrándose por el piso, evitándose y buscándose constantemente. En cuanto a la forma de crear el movimiento, la gran mayoría elige la improvisación como herramienta compositiva o combinan improvisación con secuencias coreográficas previamente diseñadas. Los tipos de intérpretes se diversifican, ampliando la representación de cuerpos distintos al del bailarín hegemónico.

Las temáticas políticas y sociales, si bien ya estaban presentes en etapas anteriores, adquieren en esta tercera fase una presencia más sostenida y explícita. Aparecen obras que abordan, por caso, la migración forzosa o que apelan a la memoria colectiva rindiendo homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar. A partir de 2010 también se observa un fuerte protagonismo de la perspectiva de género. Lava (2017) de Gabily Anadón y Paula Dreyer, revaloriza el trabajo de las mujeres lavanderas de los años ’50 al borde del río Paraná, y Los sueños (2022) de María Fernanda Vallejos, basada en los fotomontajes de Grete Stern, construye un universo surreal que conecta mujeres retratadas en el pasado con las presentes, con un enfoque crítico feminista.

En cuanto a la cámara y la edición, la mayoría de las obras analizadas de este período emplean una cámara fija o con poco movimiento, junto con una postproducción más “simple” y despojada de grandes efectos, buscando un resultado más “natural”. Sin embargo, en algunas producciones más recientes se observa un nuevo enfoque: en obras donde la narrativa cobra mayor importancia, se recurre a un collage de tomas dinámicas y al uso de nuevas herramientas tecnológicas, como en Pellejo (2017) de Federico Panizza y Parque (2022) de Iván Asnicar y Ailén Cafiso, que incorporan drones y efectos digitales para otorgar mayor espectacularidad a la ficción.

Los escenarios naturales, interiores de casas y espacios en construcción siguen siendo las locaciones elegidas por los videastas entre 2010 y 2020. Se manifiesta la intención por mostrar escenarios remotos y distintos, como ocurre en Centinela (2011) de de Quio Binetti, que utiliza un salar como escenario natural donde la intérprete improvisa en la inmensidad del lugar, o en La vuelta del malón (2013) de Karin Idelson y Andrea Servera quienes optaron por un monte árido para recrear la obra pictórica de Ángel Della Valle.

Los sonidos sintéticos son los más utilizados entre los videastas contemporáneos, como se aprecia en la obra En la huella del ancla (2017), que incluye, además, instrumentales distorsionados y voces en off en distintos idiomas que acompañan la narrativa. Los sonidos disonantes predominan por sobre los armónicos en este período, y están acompañados de sonido diegético tomado en directo y/o trabajado en postproducción.

Como se ha observado en décadas anteriores, la relación cámara-cuerpo continúa manifestándose en diversas formas de explorar la corporalidad. Las búsquedas se centran en la interacción con el entorno, en despertar lo sensorial a través del juego con texturas, en la construcción narrativa, en la expresión de estados y sentimientos y en la experimentación del movimiento corporal en sí mismo.

Pandemia: la pantalla como único escenario posible

En los últimos años, la videodanza cobró un nuevo impulso. Durante la pandemia, se convirtió en una herramienta fundamental para la creación y la continuidad de la producción artística, contribuyendo a su legitimación tanto dentro de la danza como en el contexto de las artes audiovisuales. La necesidad de seguir creando y bailando en aislamiento se refleja en obras como Afuera en el encierro (2020) de Brenda Angiel y La tarde infinita (2021) de Melanie Alfie, donde las intérpretes danzan en distintos espacios de sus hogares. Además, este marco sanitario inspiró ficciones postapocalípticas, como Habitantes (2022) de Agustín Detzel o Trilogía pandémica (2021) de Mariana Belloto.

Apuntes finales

A través de este recorrido podemos afirmar la existencia de una lógica subyacente al desarrollo de la videodanza argentina durante el período que abordamos. Desde el principio se trató de un modo de expresión sostenido en un constante proceso de investigación, transformación y redefinición que integra modos de hacer locales en procedimientos propios de este arte. La gramática de la videodanza argentina es abierta, permanentemente incorpora nuevos elementos, nuevas tecnologías, nuevas corporalidades.

Considerando la madurez que ha adquirido a lo largo de tres décadas, puede sostenerse con certeza que, cuando la cámara y el cuerpo entran en diálogo, las posibilidades de exploración se vuelven infinitas. Esta infinitud abre un gran abanico en términos de efectos de sentido: tanto si se trata de focalizar la atención en el impacto estético de un encuadre específico del cuerpo como si se persigue cierto aire cinematográfico mediante recursos coreográficos, las obras de videodanza aquí analizadas no interpelan al espectador posicionándolo en un único lugar desde el cual mirar, éste debe lanzarse a un mar de imágenes buscando una posición transitoria y en cambio permanente.

Reconocer las regularidades y transformaciones de la videodanza argentina no solo permite comprender su evolución histórica, sino también valorar cómo las obras han sostenido su presencia en el entramado cultural y social. En este sentido, los archivos y las investigaciones futuras resultan fundamentales para preservar y ampliar la memoria de este campo en permanente movimiento.

**

Bibliografía (fragmento)

- Alonso, Rodrigo. (1995) “Videodanza: Otro Bastardo en la Familia”. En La Hoja del Rojas, año VIII. N° 63. Recuperado a partir de http://www.roalonso.net/es/videoarte/bastardo.php

- Isse Moyano, Marcelo. (2013) La danza en el marco del arte moderno-contemporáneo : los nuevos modelos de producción de la danza contemporánea en Buenos Aires. Buenos Aires. IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte.

- Koleff, Erica. “Cine y danza: pensando la video danza”. En Temperley, Susana y Szperling, Silvina (Eds). (2010) Terpsícore en ceros y unos: ensayos de videodanza. Buenos Aires. Ed. Guadalquivir.

- Sánchez, Claudia Margarita. (2022) “Orígenes de la videodanza argentina”. En Revista de ensayo y creación, Vól.5. pp. 126-143.

*La tesis completa será próximamente publicada en el repositorio del Departamento de Artes del Movimiento de la UNA.